剱岳 早月尾根を登る

R7(2025).7.23~7.26

2999m

剱岳に登ったのは去年の10月初旬。別山尾根コースから登りました。

山小屋も閉まった後で、剱沢キャンプ場で震えながら眠りました。

翌日は、人を寄せ付けない剱の厳しさを体感。

でも下山後に見た夕映えの剱の荘厳な姿に、まさに厳しさと美しさを兼ね備えた未曾有の山だなと、感動に胸が震えました。

家に帰って、図書館で登山家『高橋大輔さんの『剱岳~線の記』という本に出会い、剱岳のもう一つの魅力に出会ってしまいました。

これは是非もう一度行かねばと思っていたら、7月終わり予定していたことがキャンセルになり、ポッカリ空いた4日間。

もう行くしかない❗

今回の剱岳登山の目標は4つ。

①前回見落とした剱岳山頂三角点確認

②錫杖頭と鉄剣が納められていたというZ地点、磐座確認

③1961年調査が行われたという剱岳山頂遺跡の確認

④柴崎隊が、剱岳周辺に設置した26の三等三角点の中で最初に設置されたという気和平の1920mの三角点の確認

です!

7月23日(水曜日)

朝3:30に家を出発して富山へ向かいました

およそ800kmの行程

北陸自動車の立山で一般道路に降り

15:00前に立山博物館に到着しました

実はここに柴崎隊が見つけた錫杖頭と鉄剣が展示してあるのです

|

|

| 錫杖頭 | 鉄剣 |

この二つが山頂から見つかったもので

発見者の生田信曰く

剱岳山頂の絶頂岩窟で見つけたものだそうです

この二つが同時に奉納されたのかどうかは分かっていませんが

青銅製の錫杖頭は分析の結果平安時代初期に作られたものであることが分かったそうです

平安時代初期と言えば今から1200年ほど前

錫杖頭として使われるものには音が鳴るように小さな青銅の輪がつけられているそうで

それがないところを見ると

奉納を目的に作られたものではないかということでした

ということは

作られた時代が登頂の時代であるということ

平安時代に登頂した人物がいるということです

線の記の筆者「高橋大輔」さんは

いくつもの文献をもとに

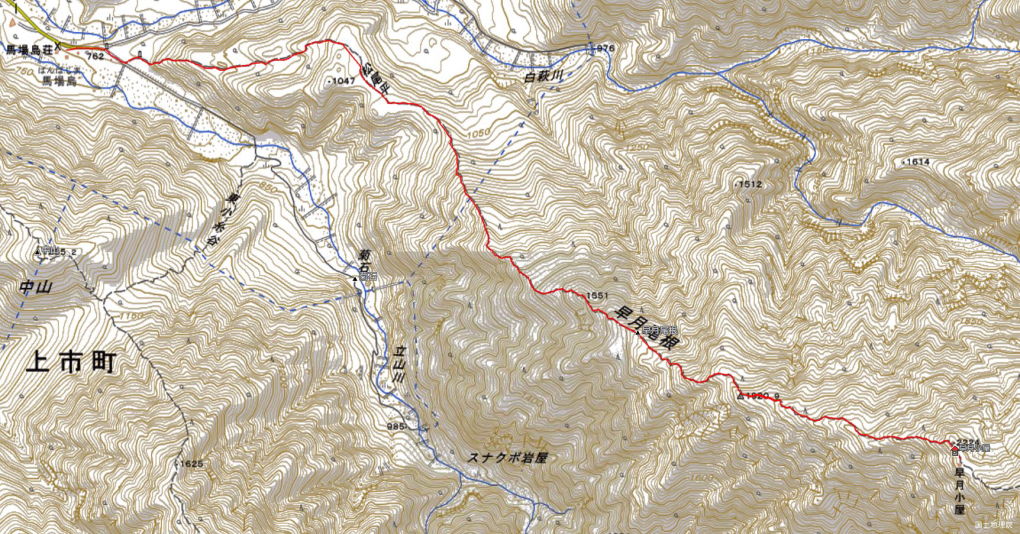

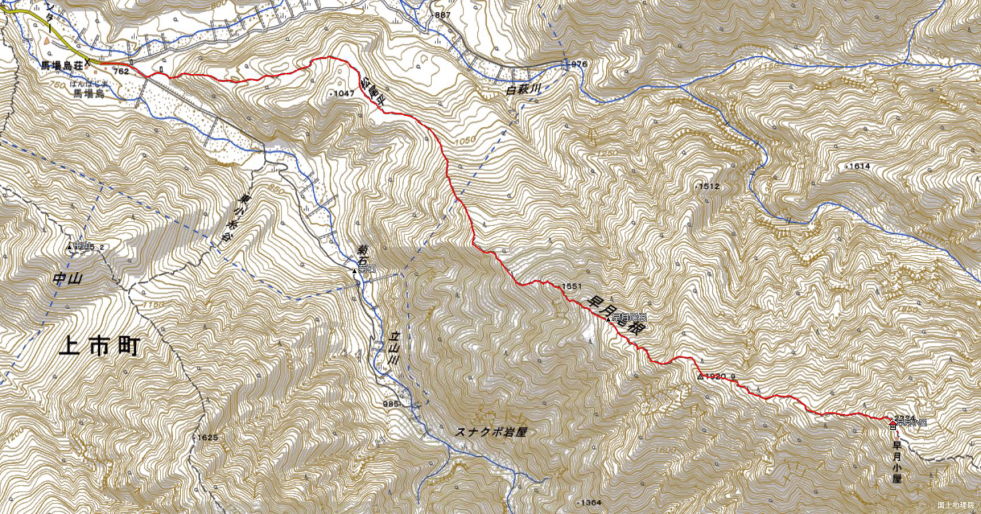

剱岳の西側(立山町の反対側)に位置する上市町を起点とする

剱岳山頂につながる古道があることをつきとめたのです

その古道は今回の登山道入り口のある馬場島からの登山ルートとは多少違うのですが

沢伝いに剱岳に近寄り

沢から左の斜面をよじ登って今の早月尾根登山道に合流する登頂ルートを初登頂の仮設として立ち上げました

ということで今回は歴史をたどる旅

早月尾根ルートでの剱岳登山をすることになりました

その日のうちに馬場島の馬場島荘駐車場に到着しました

駐車場はまだまだ空きがありましたが

登山客でしょうねと思われる車が何台も停まっていました

水曜日だというのにこんな贅沢な時間の使い方ができるのは大学生かシニア世代でしょう

車の上に置かれて忘れられているサンダルが山屋を語っていました

7月24日(木曜日)

| 5:30 馬場島荘の無料駐車場に車を停めさせてもらいました トイレは隣の敷地にあるキャンプ場のトイレですが 便座の水洗トイレで実に清潔なトイレでした |

|

| 出発してすぐに キワラ谷(左側)と毛勝谷(右側)に至る分岐にぶつかります |

|

| ここをまずは右側に進路を取ります | |

| この先が高橋さんが見つけた剱岳につながる古道です この先にも強い興味はありますが 古道の終点であるハゲマンザイまでは空荷で約8時間 そこから早月尾根までは藪こぎの半日 あまりに過酷すぎる・・・ |

|

| やっぱりここからでしょう 早月尾根起点 |

|

| 登山道の近くに立派な石碑がありました 「試練と憧れ」 この早月尾根のイメージフレーズなのでしょうね |

|

| 5:43 登山道入り口に到着しました |

|

| ここから登りはじめます ここ馬場島の標高は760m 標高1000mの松尾平までまずは250mアップです |

まったく何を勘違いしていたのか

テントはベースとして張り置くためのものだから

今回はそれほど重さにこだわらなくてよいと

昨年わけあって富山で買った「TSURUGI]と名づけた2テンを筆頭に

テーブルや椅子、十分すぎる防寒着と秋でも通用しそうな寝袋

そしてワイン2ℓをザックに詰めました

思えば馬場島は標高760m

テントを張る早月小屋キャンプ場は標高2200m

丸山を経由して獲得標高1500m

そーなんです

重さを気にしないフルパックで1500m登らなくてはいけなかったのでしたぁ

| 6:02 登山道に取り付いてから15分 二岐の大きな杉の木に出合いました ここからしばらく大杉ゾーンです |

|

| 6:14 階段になった急登を登り詰めると しばらくこんな素敵な道が続きます |

|

| 6:35 登り始めて30分 松尾平まで来たら大きなベンチが3つ設置してありました あれ? 自分まだ元気だぞ それもそう 標高比まだ1/5なんです・・・ |

|

| 6:40 この辺り 大杉が乱立しています |

|

| 6:51 おおっ 思わず声を出してしまうくらいの幹の太さでした |

|

| 6:53 屋久島の屋久杉を思い出すほどの立派な杉です そういえば立山アルペンルートにも 名前がついている大杉があったなぁ |

|

| 7:47 足元を見て一歩一歩歩いていると いつの間にか先に進み 時間が経過していきます |

|

| 8:15 この早月尾根は自然の景観がしっかり残っていて 杉や松の根が土をつかんで斜面を保ってくれています ストックの先を根に当てないように気を使いながら ゆっくり登っていきます |

|

| 8:35 ちょうど今日の半分くらいのポイントです 早月尾根の小さなピークで標高1,551mのはず・・・ |

|

| 足元のプレートには標高1,600mと書いていました ちょっとさば読んでる? でもだいたいだからいいかぁ |

|

| 8:53 ここまでもきつかったけど ここもきついんだな・・・ |

|

| 9:04 踏み出す一歩の標高差をできるだけ小さくするために 足を置く場所を慎重に選びながら進んでいきます |

|

| 9:14 だいたい30分毎にきゅうけぇい 歩きはじめてもうすぐ4時間 やっと2/3くらいかぁ |

|

| 9:55 標高1,920mの三等三角点まで あと標高差45mの小ピークです 山 と彫られた石標が立っていました しってるし・・・ |

|

| 11:00 10:30に1,920mの三等三角点設営地点に着きました 柴崎隊が最初に設置した三等三角点を探しましたが これが見つからない・・・ ザックを下ろして駆け下ったり 登山道を離れてヤブをかき分けたり 半時ほど探しましたが・・・ 諦めました 残念です 帰路に期待を込めて出発しました プレートにはあと1kmで小屋ですよぉ と書いてありました このペースだとあと1時間かぁ |

|

| 11:15 餓鬼の田と呼ばれる雪解けの水たまりに着きました 立山のあちこちにも この餓鬼の田があったなぁ |

雪解け水が水源となってできたこのような池は

立山の山岳信仰では餓鬼の田と呼ばれているそうです

地獄に落ちた餓鬼が飢えをしのぐために作った田んぼだという伝説があります

| 11:40 標高2,200mの丸山まであと少し・・・ 地形図で見ても急登の最後の登りです あちこちに梯子が設置してありました |

|

| 11:45 乾燥している状態なら梯子は不要かもしれないけれど 両手を使って登ることができるので足の負担は軽いです |

|

| 11:50 鎖とザイルがそろって設置してありました 基本ザイルには手をかけないのですが ステンレスの鎖なら安心感があります 今回は乾燥しているので使わずに登ることができました |

|

| 12:00 早月小屋手前の丸山山頂です 標高2,200m 眼下に早月小屋が見えてきました |

|

| 12:05 早月小屋まではわずかに5分 フルパックでの最後の下り5分が地味にきつい・・・ |

途中で三等三角点を探す寄り道をしてはいるものの

出発してから5時間半

この早月尾根コースは体力的にも技術的にもレベルが高いと言われていますが

小屋までの登りはこれまでの山歩きの中でも最高にきついかもしれません・・・

シニアがフルパックで登る山ではありませんでした

しかぁし

これが自分たちのスタイル

贅沢で重いTSURUGI(勝手に命名したテント)を張って

冷たくて美味しくて高いビールで至福の時間を過ごしました

今回は、高橋さんが剱岳ファーストクライマーが登ったとするハゲマンザイからはさすがに無謀と思い、

正規の早月尾根登山ルートから上がりましたが、これがきついのなんのって。

私も相棒も忘れていましたフルパックのしんどさを。

馬場島荘の前の無料駐車場で前泊し、朝5:30スタート。

試練と憧れの石碑を見て、急登を上がり、松尾平の1000m石碑前で休憩。

そこからはどこまでもどこまでもただひたすら登り。

30分歩いては10分休み、足を前に出せば着くと自分に言い聞かせ、200m毎の石碑を見るのも逆に辛い。

12年前槍から前穂高岳まで大キレットを縦走した4泊5日を思い出しましたが、

今回の早月尾根1500mアップはそれ以上だったかもしれません。

更に、目標④としていた気和平三角点1920m付近を見落として行き過ぎてしまい、

ダウンして探すも見つけられず登り返したため、体力は限界に。

丸山に上がって、早月小屋を見たときは、涙が出そうでした。

昼からは、800円のビールを飲み、持ってきたワインを飲み、がんばった自分たちに✨

夕焼けの山をほろ酔いで見つめるという贅沢な時間を過ごして、明日への剱岳に備えました。

早月小屋から見る小窓尾根が夕日で赤く焼けています

左から、ニードル、ドーム、ピラミッドピーク、マッチ箱ピーク、そしてぎり小窓の頭が見えています

早月尾根の奥に剱岳の山頂が見えていました

明日はあそこに行くんだなぁ

楽しみだなぁ

7月25日(金曜日)

| 3:30 昨夜は19:00にはテントに入り あっという間に寝てしまいました 2:30には二人とも目が覚めて出発の準備をし始めました 3:13 出発です 真っ暗な中での最初の鎖場 ライトに照らされた景色だけのこの時間が好きです |

|

| 3:30 まだ夜は開けません 富山の町はほのかに明るく存在感を示していました |

|

| 3:35 第一クマさんうんち |

|

| 3:53 第二クマさんうんち その様子から別個体でしょうね こちらはホカホカでした 大きな声で隠れているくまさんにご挨拶をします |

|

| 4:09 小窓尾根の方角が明るくなり始めました |

|

| 4:15 きれー もうすぐ日が上がりそうだなぁ 違う場所から写しているのですが きれいにマッチ箱ピークが見えています |

|

| 4:27 この先の岩場がはっきり見えてきました ここ登るんかぁ |

|

| 楽しみだなぁ たのしーなぁ |

|

| 4:48 おー 剱岳が見えてきたぞぉ |

|

| 5:42 おー 剱岳が近づいてきたぞぉ |

|

| 5:43 こんな岩場でぇす 振り返ってみる景色が半端ない |

|

| 5:50 基本岩はしっかりしているけれど 森林限界あたりは少しガレています 落石しないように慎重にしんちょうに・・・ |

|

| 6:04 ペンキのしるしを外さなければ それほど難しいところはありません |

|

| 6:13 その先も高度感のある岩場が続きます |

|

| 6:25 さぁ 剱岳山頂まであと少し 分岐の標識が見えています |

|

| 別山尾根を振り返ってみると おー 別山尾根ってこうなっているのかぁ 真ん中の白い岩が平蔵の頭(ずこ)だろうなぁ 去年の10月はあそこを超えてきたんだなぁ6:25 |

|

| 6:30 分岐の標識です 実はこの手前が尾根の合流地点でした さあ もうすぐだぁ |

6:30

テン場を出発して3時間15分

人生2回目の剱岳山頂です

| 山頂の三等三角点も確認できました 柴崎隊が設置したのは四等三角点で これは2007年に改めて設置された三等三角点です |

|

| 柴崎隊が設置した四等三角点は 目の前の山頂岩(絶頂)付近に建てられたそうです |

これがその岩

黄色いペンキは心ない登山者が書いた

他人にしてみれば落書きです

この裏に回り込むと

高橋大輔(線の記の著者)さんが確信をもって提唱している

錫杖頭と鉄剣が奉納されてあった岩窟があります

行くしかないでしょう

| ありましたぁ ここでぇす 奥に深い岩窟ではなくて 横に広がっている岩窟でした ひさしの下の縁側的な感じ 長さ2m程度 幅1.2m なるほど 人が二人並んで寝れるくらいの広さってことです |

|

| 古い社の材木が置いてある奥に 奥深い岩窟があります |

|

| それほど深くないようですが もしかしたらここに錫杖頭と鉄剣があったのかもしれません ロマンだなぁ |

|

| この岩窟のある岩の隣がとんがり岩です 柴崎隊が設置した四等三角点を支える針金が 結び付けられてあった岩です 大正時代にはまだ木の標識が立ってあったそうです |

明治40年に山頂で仏具を見つけた偵察隊の一人「生田信」さんを取材した記録には

絶頂の西南大山の方向に当たり

二三間下のほうに奥行六尺、幅四尺くらいで人の一二人は露宿し得る様な岩窟がある

と書かれてあって

そこに発見された仏具があった可能性が高いとされています

この記録をもとに山頂から南西方向に進むと

少し下ったところに剱岳山頂遺跡と呼ばれる場所があります

ここが山頂遺跡と呼ばれる場所です

発見当時は白っぽい石は敷き詰められていなくて岩肌にある程度の穴が開いていたそうです

通説ではここが仏具が収められていた場所だと言われていて

今回も一人の登山客が「ここに錫杖頭があったのですよ」と教えてくれました

しかし

筆者「高橋大輔」さんは

生田信が語った絶頂であるとは言えず

またここを岩窟とした場合の広さが奉納場所として記録にある広さより一回りも大きいことから

ここではなく山頂のペンキ岩の下の岩窟こそが

剱岳の絶頂の岩窟であると結論付けました

我々も「線の記」を読んで絶頂の場所と奉納の岩窟を確認しに来たのですが

ペンキ岩の裏の岩窟が奉納場所である可能性が高いと感じています

ただ

興奮から覚めて冷静に考えることができるようになって

「絶頂」を山頂の中でも最も高い場所(岩)だととらえるのか

ある程度の広さのある剱岳の山頂そのものを絶頂ととらえるのかで

仏具が奉納された岩窟がこの山頂遺跡である可能性も否定できないなぁと考えるようになりました

なんにしても

立山信仰の中で遥か昔に命がけで山に登り

仏具を納めた人がいるという事実

その歴史ロマンを追って登った今回の剱岳登山

こんな楽しい経験を相棒と一緒に味わえたことが嬉しくてうれしくて

昨年コーヒーを沸かした場所で改めてコーヒーを味わって

本当に贅沢な1時間を過ごしました

| 6:54 再びペンキ岩に戻って記念撮影 |

|

| 7:33 しっかり休憩をとってそろそろ出発しましょう 別山尾根の奥に槍ヶ岳が見えていました |

|

| 7:47 別山尾根と早月尾根との分岐まできました |

|

| 7:48 ここから早月尾根 さあ張り切って下りましょう |

|

| 7:49 ペンキと鎖でコースが整備されているので 思っているより歩きやすいルートになっています |

これが早月尾根の難所

カニのはさみです

鎖がしっかりついているから安心感があります

コンディションがいいので鎖を使わないでも行こうと思えば行けます

|

なぜカニのはさみなのか それはこの大岩の先端がこうなっているからです かにでぇす |

| 9:30 思えばここが一番難所だったかもしれません |

|

| こんな感じの稜線ですが | |

| 瘦せていて大きく切り込んでいます これ以上崩れると制限がかかるかもしれません でも 鳥取の大山山系親指ピークの稜線に比べれば 安心感がまだある稜線でした 思い出したぁ あれはこわかったぁ |

|

| 9:35 室堂も見えています 高度感が同じなので室堂からのほうが 山頂までの標高差は今回よりないことが実感できます |

|

| 9:55 おっ 眼下に早月小屋が見えてきたぞお |

|

| 10:15 おおっ 早月小屋が近づいてきたぞぉ |

|

| 10:30 2週間に一回のヘリ搬送に出くわしました ホバリングしながら物資を積み下ろししていました この尾根には水場がないから こうやってヘリで運ぶのですね ビールやお水が高いはずです |

|

| 10:35 無事にテントまで戻ってきました |

思いがけず午前中の早い時間に戻ってくることができたので

今日のうちに馬場島まで下ろうかと思ってしまいました

しかし

登りで6時間以上かかり

下りもある程度時間がかかることが予想され

今日の行程7時間15分に加えてフルパックでの推定5時間の下りはあまりに過酷だと考えなおしました

やっぱり

冷えたビールで乾杯だぁ

ヘロヘロになった早月尾根の登りから、ビールとワインで回復した翌朝。

いよいよ2度目の剱岳ピークアタックです❕

目標は3つ。

①前回見落とした剱岳山頂三角点確認

②錫杖頭と鉄剣が納められていたというZ地点、磐座確認

③1961年調査が行われたという剱岳山頂遺跡の確認

朝3:15スタート。歩きはじめてすぐ、熊さんのほかほかウンチを発見。

「今年は熊が多いから気を付けてくださいね。」という博物館の方の話を思い出しました。

立山の縦走路にも出たらしい。大声で熊さんにご挨拶しながら、歩きました。

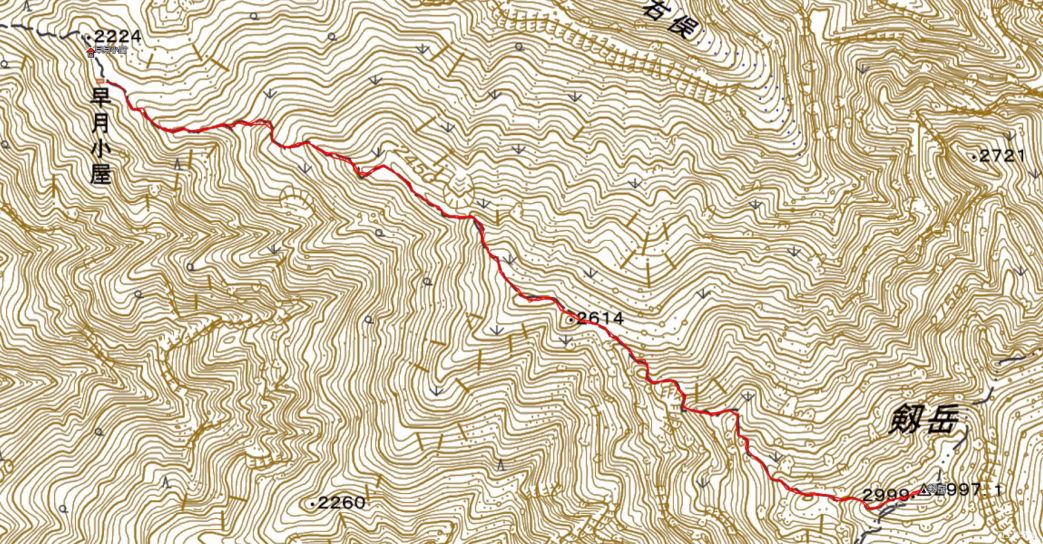

暗いうちに2400mのピークまで上がり、明るくなってから岩場を歩く作戦。2600mからは剱ならではの岩場のオンパレード。

別山尾根のカニのたてばい、よこばいを思い出しながら、慎重に進みました。

6:30山頂に到着!山頂はすでに多くの人が360度の展望を楽しんでいました。

槍ヶ岳、鹿島槍、富士山、白山も見える絶景。素晴らしかったぁ~。更に目標の三角点、磐座、山頂遺跡も確認し大満足❕

美味しいコーヒーを飲みながら、ゆっくり景色を堪能して7:45下山。

10:25早月小屋に戻りました。

馬場島まで降りようと思えば行けるけど、せっかくだから山どっぷりの贅沢な時間を楽しもう❕

ということで、またまた800円のビールを買っちゃいました。

こうなったら、明日少しでも軽くするために、持ってきたお酒と食料を食べ尽くす❕

垣間見える剱岳と小窓尾根のピークを見ながら、時折上がってくるガスのように、まったり流れる時間を楽しみました。

さぁ、明日は目標④気和平三角点を見つけるぞ❕

決意も新たに早々に眠りにつきました。

7月26日(土曜日)

| 4:10 しっかり飲んでしっかり寝て 3時前に目が覚めて下山に向けてパッキングをしました 早月小屋ともお別れです ビールとお水では大変お世話になりました 今日は土曜日 大勢の人でにぎわうんだろうなぁ |

|

| 4:13 東の空が明るくなってきました 小窓の頭が見えています |

|

| 4:14 富山の町も起きだしたようです さあ 我々も出発です |

|

| 4:44 歩き出して30分 下りですが足元が急峻なので思うほどスピードが上がりません けがをしないように ゆっくり慎重に |

|

| 6:00 5時過ぎにはここにつきました こことは・・・ 往きに見つけられなかった三等三角点です 1,920mのポイントからブッシュを入ると三角点があるはず ほぼ一時間二人で散策しましたが・・・ 残念ながら見つけきれませんでした |

|

| 6:05 この近くにあることは間違いないはず 探すだけ探したので心は残りません 実は帰りの車で調べてみると 数年前に国土地理院が三角点を探して 見つけきれなかったことがわかりました 専門が探してわからなかったのですから 素人が見つけられないのも仕方ないのかもしれません のちに 探して見つけた人の記録に出会いました あと数メートルのところまで近づいていたことが分かりました ヤマップのデーターも手に入ったので必ずまた来ます! |

|

| 7:05 西側の山間に富山の町が見えていました 歩きはじめてもうすぐ3時間 ペースが上がらないのであと2時間はかかりそう・・・ 下りもおそるべし |

|

| 9:35 ようやくようやく登山口まで帰ってきました 出発してから5時間半 1時間近く三角点を探していたという時間もありましたが むっちゃきつくてへこたれそうでした 昨日下らなくてよかったと相棒とその判断をたたえあいました |

2度目の剱岳登頂を果たし、山の中での時間をゆったりと過ごしてダメージも回復!

さぁ、帰ろう✨

最後の目標

④柴崎隊が、剱岳周辺に設置した26の三等三角点の中で最初に設置されたという気和平の1920mの三角点の確認が残っている❕

標高1920m地点で、一時間近く登山道両側の藪に入り捜索するも見つからず、

泣く泣く断念。後でネットで調べたところ、

平成18年に国土地理院も今回私たちが探したところを捜索したけれど見つけられずとなっていました。

でも、YAMAPで検索したら、なんと2020年に見つけた方がいらっしゃいました❕

私たちが探したところより、もう少し下って、尾根伝いに上がらなくてはいけないらしい。

見つけられなかったのは正直残念だったけど、また次の目標ができました!

帰りは思っていたよりダメージが残っていて、昨日勢いで下山しなくてよかったと、心から思いました。

急登は急坂。滑らないように、荷物に振られないようにゆっくりゆっくり下りました。

9:30ようやく登山口へ。

地面が平らなのって素敵。

蛇口から水が出るって幸せ。

試練と憧れ。今回も試練を乗り越え、憧れの剱岳に登れました。

いつも一緒に歩いてくれる相棒に、いつまでも夢を追い続ける親を見守ってくれる子どもたちに感謝です。